Economistas liberales advierten que el plan económico se «marchita» por la estanflación

El gobierno logró algo que hace un año parecía imposible: estabilizar el tipo de cambio, recomponer reservas y llenar de dólares al sistema financiero. Pero mientras el tablero financiero muestra tranquilidad, la economía cotidiana está en ruinas. Es como una vidriera ordenada que no logra ocultar el desorden del depósito. La pregunta empieza a repetirse incluso entre economistas que apoyaron el programa: ¿para qué sirve la calma financiera si la inflación no baja y la actividad no arranca?

La palabra que repiten los economistas más cercanos al modelo de Milei y Caputo es «estaflación», una de las peores pesadillas económicas posibles, que mezcla alta inflación con recesión.

En el Gobierno Milei y Caputo parecen ajenos a esta realidad y celebran triunfalistas las buenas noticias del frente cambiario y financiero,. Desde el inicio del año el Banco Central acumuló más de USD 2.000 millones de divisas y logró encadenar casi un mes completo con saldo comprador. Las reservas volvieron a superar los USD 45.000 millones, el nivel más alto en tres años, en un contexto de dólar estable. Una novedad para la Argentina reciente.

El tipo de cambio oficial retrocedió 4% en febrero y se movió alrededor de los $1.400 en el segmento mayorista, lejos del techo de la banda cambiaria. Y los depósitos en dólares del sector privado rozan los USD 38.000 millones, un máximo histórico a fines de enero.

El padre de la dolarización publicó una cruda caricatura de la inflación en la Argentina de Milei

Pero lel otro lado de la vitrina aparece la economía real. En noviembre se destruyeron 28.800 puestos registrados: el sector privado perdió 13.100, el Estado 13.000 y casas particulares 2.700.

Los salarios registrados cerraron 2025 con una caída real interanual de 2,1% y el retroceso se concentró en el último cuatrimestre, con una baja real acumulada de 2,5%. En diciembre, además, el salario real promedio del sector privado cayó por cuarto mes consecutivo, con una merma acumulada de 2,4% entre septiembre y diciembre.

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el número de empleadores pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025: 21.938 menos. Son persianas que bajan mientras el mercado mira la curva del dólar. La industria cerró diciembre con una utilización de capacidad instalada de 53,8%, por debajo de noviembre 57,7% y también de diciembre de 2024 que marcó un 56,7%.

El economista Carlos Melconian.

Ahí aparece la pregunta ineludible: ¿para qué sirve la calma financiera si continúa el flagelo de la inflación, el freno de la actividad y el desplome del consumo?

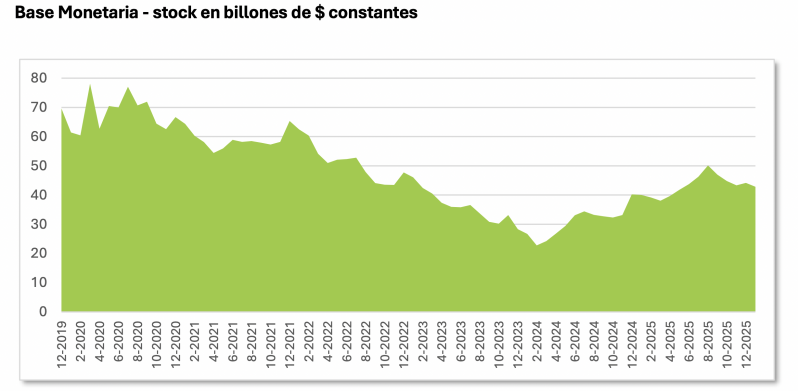

Carlos Melconian lo dijo con tono de auditoría: «El Gobierno a lo largo de dos años no ha logrado quebrar la estanflación, es decir una economía que está parada y con inflación». Agregó que el nivel de actividad «cayó y después rebotó, pero ya está en niveles iguales a otros del 2011 para acá». Y remató: «Si esto no termina en mejora de la calidad de vida de la gente, el sacrificio no tiene justificación».

Cavallo pidió abandonar al carry trade: «la calma cambiaria esconde una recesión»

En efecto, todo parece indicar que la estabilidad cambiaria no es un plan de crecimiento. Juan Carlos de Pablo, uno d elos economistas más cercanos a Milei a quien suele visitar en Olivos, se sumó a las críticas con su última columna: «El problema es la inflación, no la canasta del IPC». De Pablo se preguntó porque «los precios siguen subiendo aun con tipo de cambio estable o en baja», algo que obliga a complejizar la discusión frente a las argumentaciones simplistas de los «devaluomaníacos» y los «devaluofóbicos».

Marcos Buscaglia, en una interesante columna en La Nación se pregunta hasta cuando durará la actual estanflación. «La política de tasas elevadas para mantener la calma cambiaria antes de las elecciones, y sus secuelas, son quizás los principales factores que permiten explicar la mala performance de la economía en meses recientes; lo que se está discutiendo es la velocidad de la desinflación y su costo en actividad y empleo». Y describió una economía «a dos velocidades», con el sector primario de campo, minería y energía expandiéndose y sectores de alto empleo como industria y construcción, cayendo.

Miguel Kiguel también puso el acento en el efecto recesivo de mantener las tasas altas para sostener el carry trade, un problema que anticipó Domingo Cavallo. «Cuando las tasas son muy altas durante mucho tiempo, el crédito se vuelve caro y muchas empresas postergan inversión. Eso impacta en la economía real, aunque el frente financiero esté más ordenado». También Ricardo Arrizazu, otro favoritos de Milei, planteó que la estabilidad financiera es una condición necesaria pero no suficiente si el crédito no llega a la producción.

De manera que ya son varios e importantes los economistas que coinciden en que el error es pensar que la economía financiera y la economía real funcionan en compartimentos separados. Las tasas que sostienen la estabilidad cambiaria también encarecen el crédito y cambian los incentivos: invertir produce menos que financiarse. En ese contexto, el capital se desplaza hacia la renta y la producción pierde peso

«El error es pensar que el sector financiero y la economía real están escindidos. Las tasas que sostienen la calma cambiaria también encarecen el crédito, empujan a las empresas a recortar y vuelven racional vivir de la renta en vez de invertir. Es una relación de depredación: el capital se alimenta de una producción que adelgaza», comentó a LPO otro de los especialistas consultados.