Jugar a la pelota

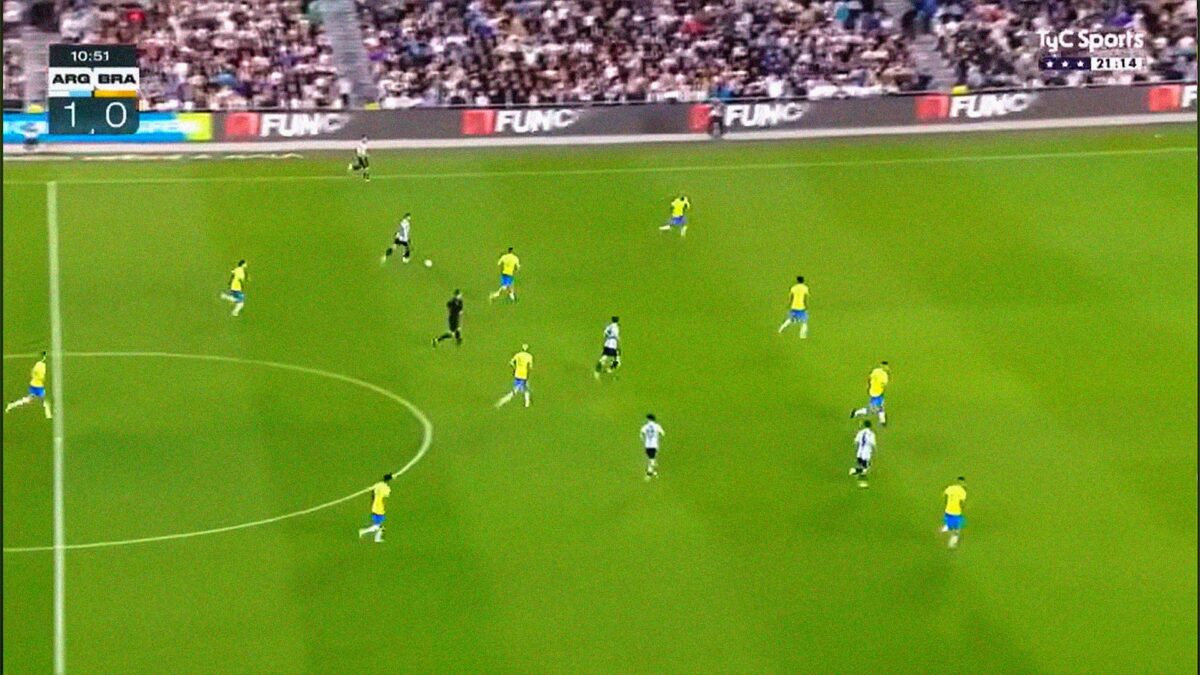

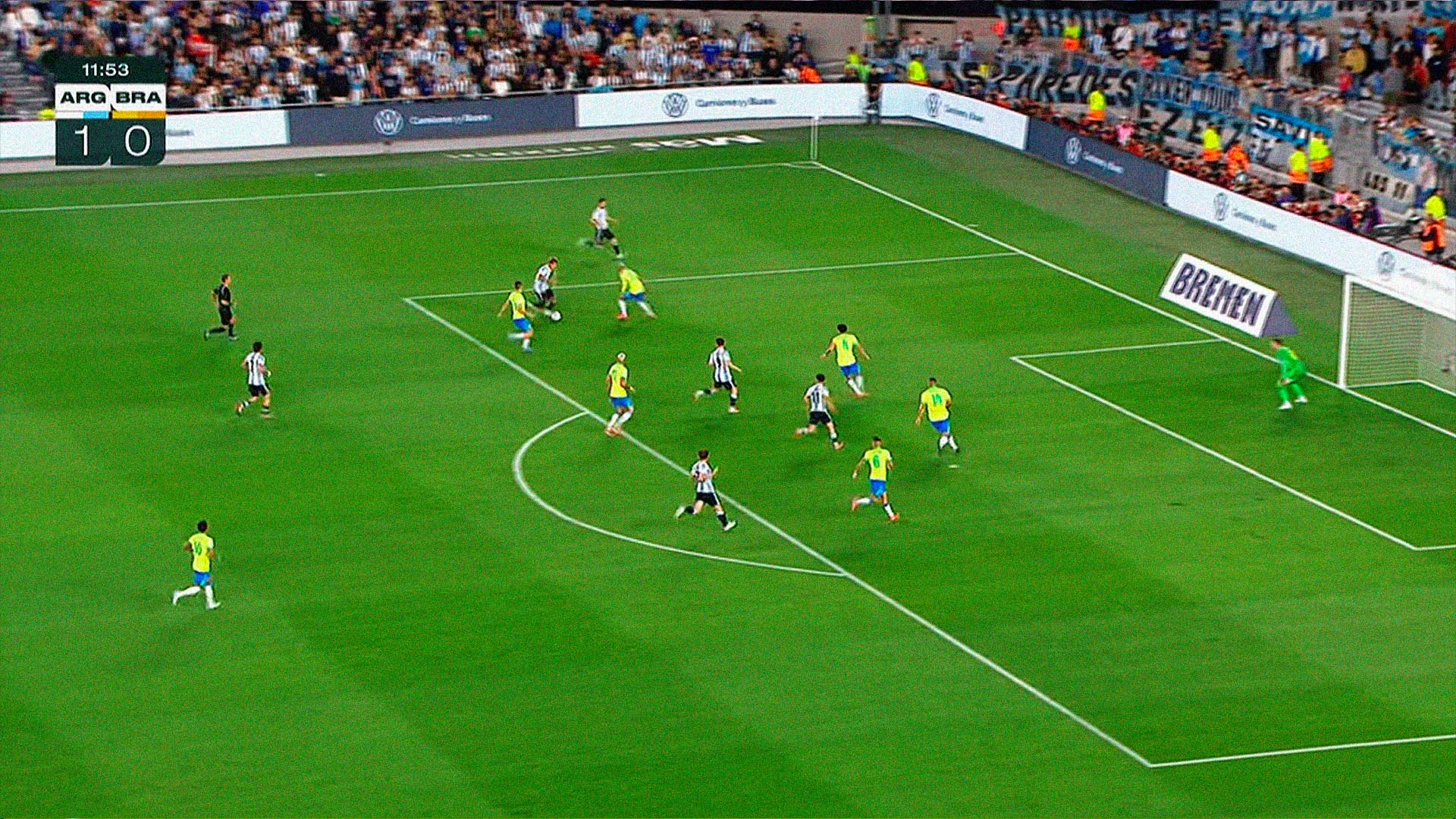

Este perfil empieza con un puntinazo para arriba y sigue con un largo poema escrito en prosa. El puntinazo es de Marquinhos, el central de Brasil, en la puerta de su área grande, a los diez minutos y 23 segundos del partido que su equipo juega contra la Selección Argentina por las Eliminatorias que acaban de terminar. El poema, luego, tendrá dos versiones. La primera empieza en ese mismo momento, cuando Marquinhos cree que el peligro ha pasado y la pelota le cae a Nicolás Otamendi, zaguero argentino, en la mitad de la cancha, cincuenta metros más allá. Ésa es la versión aumentada, que acá abreviaremos rápido: en ella, hasta los 11 minutos y 23 segundos, habrá 20 pases sin que roce la pelota un solo jugador de Brasil. Otamendi y Enzo Fernández la pasarán cuatro veces cada uno. Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Cristian Romero lo harán tres. A Nicolás Tagliafico, Alexis MacAllister y Emiliano Martínez (el arquero) les tocará hacer un pase a cada uno. El perfil, mientras tanto, es sobre cómo piensa el fútbol un hombre que en la jugada no aparecerá nunca: Lionel Scaloni, su entrenador. Es el 25 de marzo de 2025 en Buenos Aires y Lionel Messi está viendo el partido por televisión.

***

“Entonces —le cuenta Scaloni a Jorge Valdano, también campeón del mundo, en su programa Universo Valdano, unos meses después del torneo en Qatar— empecé a mostrarles a los chicos jugadas en las que juntaban más de diez pases. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque vi que cada vez que hacían diez pases la jugada terminaba en una situación de gol. O gol, o situación de gol. Les ponía un video: ‘Miren, ¿ven? Más de diez pases, situación de gol’. Y otra vez: otra jugada, otro video. ‘¿Ven? Es esto’. Obviamente, pases sin franeleo, pases con sentido. Pero siempre, siempre, alrededor de la pelota. Eso es lo fundamental”.

***

Ahora van 20 pases en 56 segundos. Hubo cuatro segundos en los que la pelota no fue de nadie, fue del cielo, entre el puntinazo de Marquinhos y cuando Otamendi la controló. El brasileño la había reventado porque Thiago Almada quiso entrar en diagonal al área, desde la izquierda, tirando una pared con MacAllister (que estaba de espalda al arco), y ahí apareció el bombazo para despejar. Hay que recordar esto: un jugador entra patinando como enganche mientras un compañero parado de 9 lo espera para rebotar. De aquí hasta que termine el poema, Almada tocará la pelota solamente una vez más.

***

“Paredes juega bien, De Paul juega bien. ¿Qué significa jugar bien? Jugar bien significa que se junten, que se asocien –insiste Scaloni–. Si les pedimos velocidad o pases de 30, 40 metros, no, eso no va relacionado con lo que puede hacer esta Selección. Nosotros necesitamos juntar muchos pases para que la cosa salga”.

***

Muchos pases, muchos, un montón: con el que Cuti Romero le acaba de dar al Dibu Martínez, ya son 20. Y acá es donde empieza la segunda versión, el poema abreviado. La pelota está ahora en el área chica y hay un brasileño que va a apretar: se llama Vinicius y juega en el Real Madrid. Es el minuto 11 con 23 segundos. Hace un minuto —entero, enterito— que no la toca ningún jugador de Brasil.

***

“Yo no me identifico tanto con un sistema —intenta definir su estilo el entrenador en una charla con AFA Estudio—, en cambio sí lo hago con un jugador al que le guste la pelota, que no tenga miedo, que no le queme. Es el fútbol que nos gusta a los argentinos: intentar jugar. Contra Holanda, por ejemplo, en el Mundial, el 2-2 ya era un premio para ellos; los penales, psicológicamente, eran suyos también, y ¿qué hicieron los chicos? Siguieron atacando. Es eso: jugar. Sea cual sea el momento, intentar jugar”.

***

El pase 21 es uno que cualquier profesional podría dar. Presionado por Vinicius, Dibu Martínez se la da a Otamendi. Van 11 minutos y 27 segundos y la pelota fue apenas desde el área chica hasta el borde izquierdo del área grande. Hace un minuto y un segundo Otamendi la había tocado por primera vez, y ahora que la vuelve a tener, su equipo, Argentina, está parado más atrás, mucho más atrás, treinta metros más atrás: acaso haya sido eso lo que envalentonó a un delantero rival (Raphinha, que juega en el Barcelona) a irlo a apretar. Otamendi, mientras camina, le pasa la pelota a Tagliafico. Entre ellos hay aproximadamente 15 metros —podría montarse un hermoso café boutique ahí— y solo ese rival. Entonces Tagliafico se la da a Enzo Fernández —que está de espaldas, a 70 metros del arco de Brasil—, y mientras ahora son tres visitantes los que ahogan, son cuatro los argentinos que buscan salir. Enzo la rebota rápido para Almada, que se la devuelve, y se la da a Otamendi, rápido, de primera, otra vez.

Más que una jugada, los movimientos parecen a veces un ejercicio de hipnosis, un baile tribal. Es una obra extraña. El zurdazo de Messi a México duró cinco segundos, el sombrerito de Di María en el Maracaná fue de ocho, el contragolpe a Francia se estiró hasta diez. Los hits son todos tiktokeros. El baile de Messi al croata Gvardiol, por ejemplo, había sido experimental: 13 segundos. Ahora van un minuto y 11 segundos. Y acaso Brasil crea que estamos donde comenzamos, pero no.

Cuti Romero recibe el pase 27 (de Otamendi) aún en el área grande, y el 28 es el que le da fuerte, rasante —pero también digamos esto, sencillito, recto, a menos de diez metros—, a Rodrigo De Paul. Es el minuto 11, con 40 segundos. Si congeláramos el partido en este momento y tres amigos brasileños lo estuvieran viendo en una tele mediana colgada en la pared de un bar, al menos dos de ellos le gritarían a esa tele que es ahora: ahora, ya. De Paul está en su campo, recibió la pelota de espaldas, hay cuatro argentinos atrás de su línea (los centrales, Paredes y Tagliafico allá) y, cuando gire, tendrá a Matheus Cunha (Manchester United) pegando un pique para puntearle la pelota desde atrás y a dos rivales adelante, como búfalos, esperándolo: Rodrygo (Real Madrid) a su derecha y Joelinton (Newcastle) de frente a él. Los amigos no lo saben, lo sienten aunque no lo saben, sería inverosímil que se hubieran puesto a contar, más atentos esa noche a sus cervezas y la alteración, pero ya van un minuto y 13 segundos que Brasil, su Brasil, el Brasil de toda la vida, no toca la pelota. Y ahora son tres contra un argentino. Un triángulo amarillo, y en el centro, encima, el cancherito de ellos, ese De Paul. Es ahora. Corran ya.

Sin embargo, De Paul avanza. Es el primer jugador local que agarra la pelota y conduce, acelera, la cubre (frente a Cunha), la toca tres veces y va para adelante, sabe, como los superhéroes, que es inmune, nadie se le puede acercar. Rodrygo está atento al pase a Molina (el lateral, que todavía no tocó la pelota) y Joelinton y André, los dos volantes centrales, retroceden para cubrir a MacAllister y Almada, que se les pusieron atrás. De Paul avanza, entonces, como si estuviera hecho de radioactividad.

***

“En los entrenamientos hacemos un ejercicio que llamamos ‘11 contra 0’ —cuenta Scaloni en Clank!, el programa de entrevistas que el periodista Juan Pablo Varsky tiene en YouTube—, que es atacar sin rival. No ponemos a nadie adelante. Los jugadores van moviendo la pelota según el lugar en el que están sus compañeros. Atacan de memoria, sin rival”. También en Clank! profundizará sobre ese duelo contra el equipo invisible Lisandro Martínez, el zaguero del Manchester United, quien —como Messi— también está mirando el partido por televisión: “El 11 contra 0 tiene todo: conexiones, pases, movimientos, ver cómo te perfilás. De ahí viene nuestra fluidez. Sabemos cuándo ponerla de un lado al otro, cuándo la pelota es cruzada, cuándo atacar. Es un ejercicio que no se hace en los clubes, y son cosas básicas, esenciales. Parece una boludez, pero… cuando termina en gol… —se sonríe Licha, quizá tímido, orgulloso— después vas y trasladás eso al partido”.

***

Para el pase 29, De Paul se la deja cortita a Paredes, que está solo, de 5, apenas un metro atrás de él.

***

Este lunes 8 de septiembre se cumplieron siete años del debut de Scaloni en la Selección. El único futbolista de mitad de la cancha para adelante que jugó de titular ese día (un 3-0 a Guatemala en el Memorial de Los Ángeles) y también está ahora, en Buenos Aires, este 25 de marzo de 2025, en el Monumental, es el hombre que tiene la pelota. Leandro Paredes jugaba en el Zenit, en el frío de Rusia, cuando Scaloni lo convocó para aquel debut. Su último partido antes de ponerse por primera vez la 5 de la Argentina había sido un 0-0 contra el Spartak Moscú. Hacía apenas tres meses había terminado el Mundial de Rusia, donde Scaloni había estado, y de ahí se llevó un aprendizaje, una observación: “El fútbol va camino a ser más vertical —explicó en una de sus primeras entrevistas como entrenador—, y a mí me gusta eso: robar para llegar lo más rápido posible al arco de enfrente, porque es cuando el rival está desacomodado (…) El fútbol va hacia las transiciones, poner jugadores rápidos”.

En sus primeros dos meses de trabajo (un 0-0 con Colombia, dos victorias por 2-0 a México, un 0-1 con Brasil, un 4-0 a Irak y el 3-0 del debut) Scaloni, Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar probarán atacar por afuera con Cristian Pavón, Matías Vargas, Maximiliano Meza, Eduardo Salvio, Roberto Pereyra, el Pity Martínez y —también de delantero— Rodrigo De Paul. “Yo quería hacer un equipo rápido —se confesará Scaloni, ahora en Universo Valdano, tras ser campeón del mundo—, pero después vi que los jugadores argentinos, o los mejores jugadores argentinos, no son así. Los mejores jugaban a otra cosa. El fuerte, entendí, era la pelota”.

***

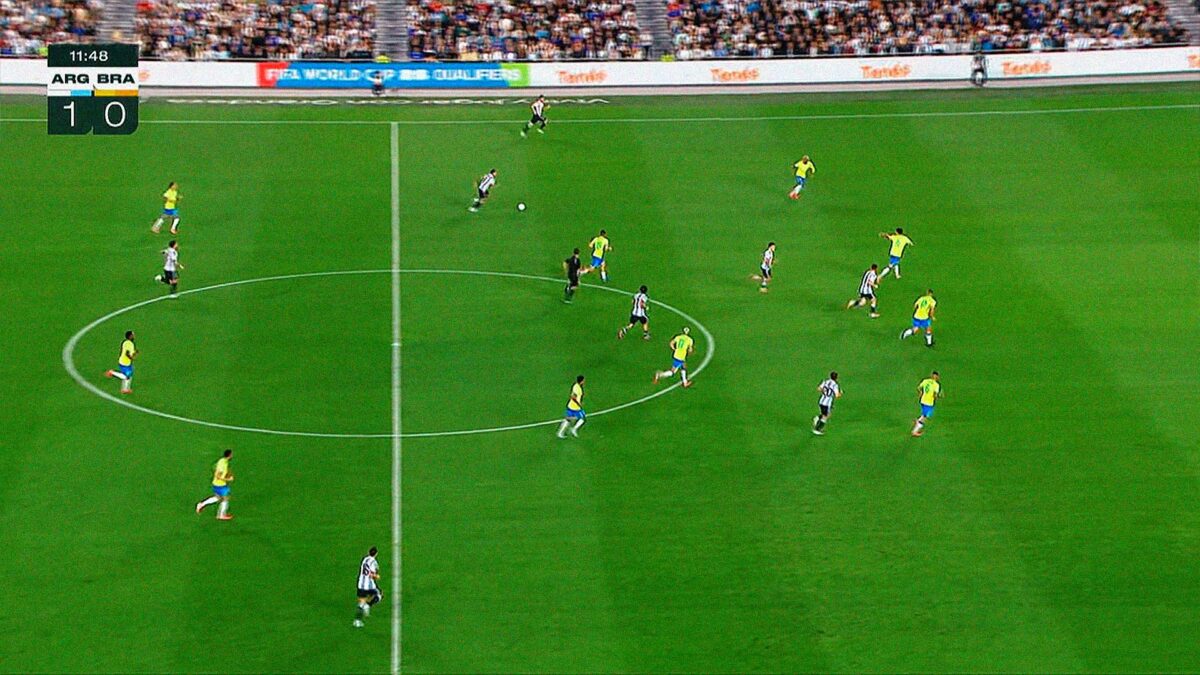

Es el minuto 11.47 y el que ahora la recibe —solo, sobre la izquierda— es Enzo Fernández. Cuando la pare con zurda estará aún en campo argentino. Cuando se la adelante con la derecha ya habrá cruzado la mitad. Hace 58 segundos había recibido la pelota exactamente en el mismo lugar, y también se la había dado Paredes. Entonces también avanzó, pero André, volante brasileño, estaba cerquita, lo mismo que el lateral por la derecha, Wesley, que lo miraba a Tagliafico, su única compañía, porque por el medio apenas andaban Alexis y un poquito más lejos Almada y Julián. Ahora, 58 segundos y 23 pases después, Enzo sabe que el lugar es el mismo, los compañeros y los rivales que tiene cerca son los mismos, pero la situación no.

Diez minutos con 51 segundos. Enzo conduce y cuatro compañeros van con él. Seis brasileños marcan, vuelven.

Once minutos, 48 segundos. Enzo conduce y cuatro compañeros van con él. Seis brasileños marcan, vuelven.

Pero como el fútbol es distancia, espacios, técnica, coordinación, engaño, amistad, Enzo sabe, Enzo siente, Enzo ve, que Alexis, Almada y Julián están ahora un poquito más cerca entre ellos, así que acelera, y sus tres compañeros —con Tagliafico, allá afuera, cuatro— lo hacen con él. El jugador del Chelsea acaba de activar una estampida. Los cuatro le apuntan al pecho a la defensa de Brasil.

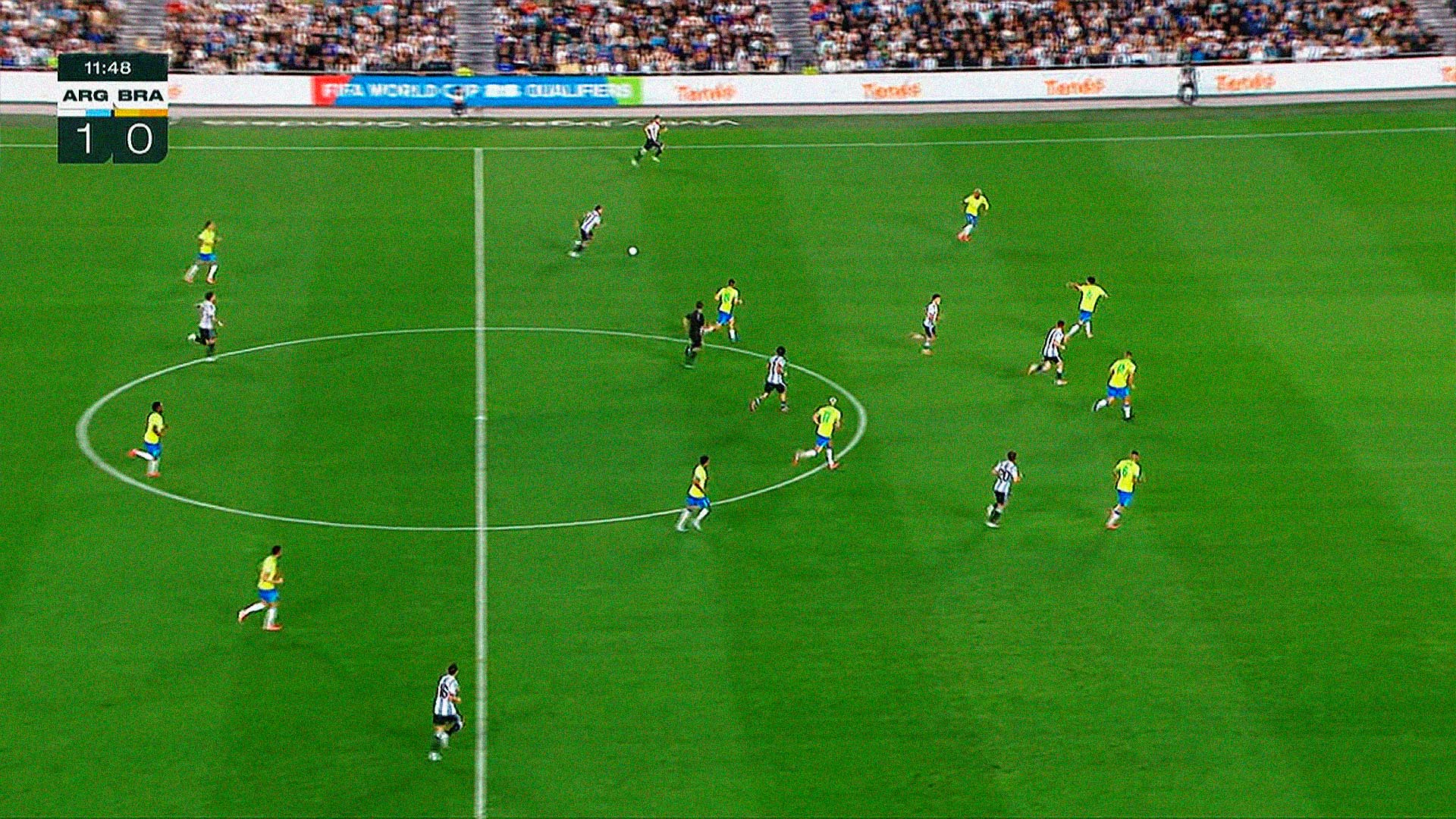

Wesley, Marquinhos, Murillo y Arana corren hacia atrás como si lo que avanzara fuera un incendio. Enzo tiene ahora un metro que antes no tenía: el que lo aleja de André, el mismo brasileño que lo marcaba, en el mismo sector de la cancha, 58 segundos y 23 pases atrás, y el que le dan los cuatro brasileños que, hundidos por los cuatro argentinos, pican hacia su arco. Hay un sexto visitante que vuelve (Joelinton) y un sexto argentino que también irrumpe, avanza: De Paul. La jugada, sabe Enzo, ya no es la misma. Se decide, empieza a patinar. En cuatro toques y seis segundos ya está en el área de Brasil.

***

“Estos chicos juegan muy bien. No les enseño yo a jugar a la pelota, basta con haberme visto a mí cuando jugaba para entender eso —dirá Scaloni esa misma noche, unas horas después del pase que en un instante dará Enzo, el número 31, en el estadio Monumental—. Sí les digo que hay veces que es importante que ellos vean que si se juntan, si juegan a un toque, a veces será a dos, a veces habrá que conducir, esas cosas sí les digo, cuándo conviene qué cosa, pero bueno, cuando se juntan, tocan, juegan, ellos saben que algo lindo puede pasar”.

***

El pase número 31 todavía no sucedió pero será el que Marquinhos desactivó en el comienzo de este perfil. Lo que entonces era una amenaza habrá sido, finalmente, un boceto, un borrador: minuto 10, segundo 22. Almada se había mandado en diagonal desde la izquierda mientras Alexis, un paso adelante de Marquinhos, se acomodaba de espalda al arco para rebotar. Tagliafico picaba para pasar por afuera. Julián estaba entre el 6 y el 3. Por el segundo palo asomaba, todavía lejos, De Paul. Seis brasileños —cuatro defensores, dos volantes— esperaban de frente la embestida. Eso, en el boceto. Ahora —minuto 11, segundo 52— la escena tiene a los mismos protagonistas: los mismos seis brasileños —cuatro defensores, dos volantes— retroceden en el mismo orden, el mismo lugar.

***

“Los que juegan bien siempre pueden jugar juntos. Los que juegan bien, al lado de los que juegan bien, juegan mejor. Lo que hay que hacer, lo importante, en definitiva, es jugar como equipo. Y jugar como equipo es saber ocupar los espacios —explicará Scaloni en la conferencia—. A veces Thiago quedaba adentro y Alexis iba afuera. O Enzo quedaba a la derecha, y entonces Alexis iba a la izquierda. Lo importante es simplemente eso: ocupar los espacios. Nada más”.

***

Exactamente un minuto y medio después, los que cambiaron de lugar fueron —obedientes— los argentinos. Antes conducía Almada y ahora Enzo. Antes respaldaba Enzo y ahora lo hace De Paul. MacAllister va por el segundo palo. Entre el 6 y el 3 se infiltra Almada. De 9 quedó Julián. El fútbol suele demandar conocimientos sobre matemática, ingeniería: hay que calcular distancias, pensar cómo reducir una equis cantidad de metros, moverse al compás de la velocidad de los demás. Acaso Marquinhos se había cansado de eso. Habían pasado 90 segundos y 30 pases. Los argentinos —los mismos, simplemente que en otro orden— están ahora más arriba, están todos más juntitos. El pase del boceto había sido fuera del área. Éste, el que Enzo da tres dedos, es simplemente una corrección.

Minuto 11, segundo 53.

Esta vez Marquinhos no llega.

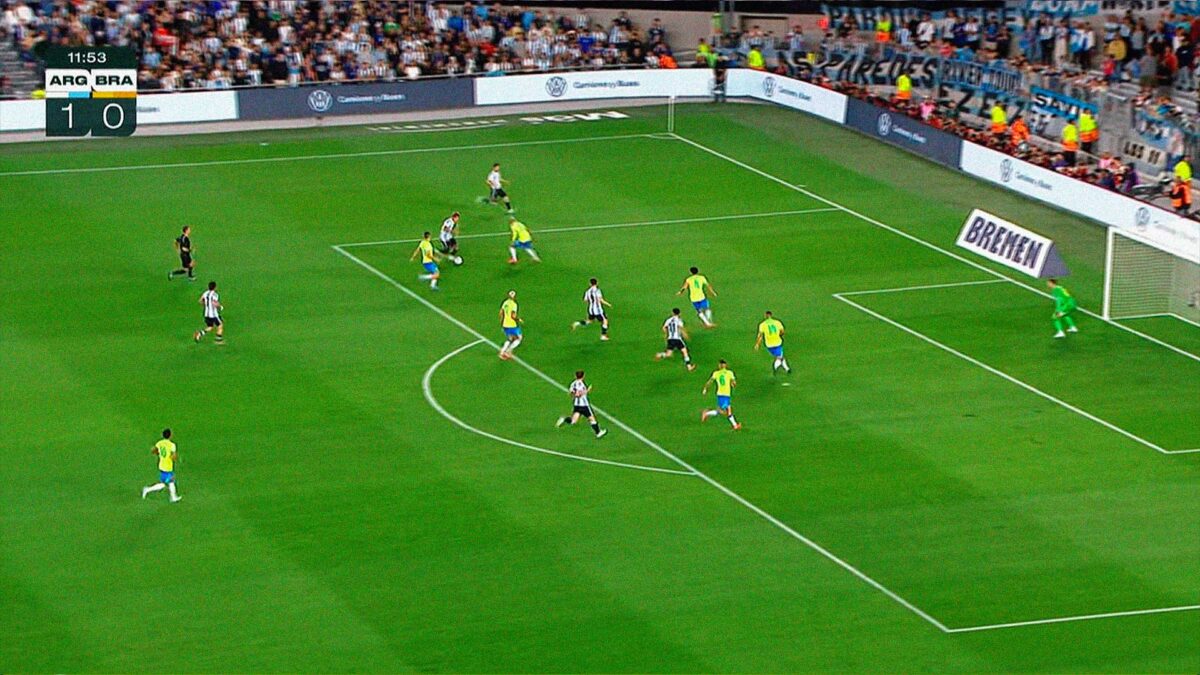

El pase 32 es rapidito: Julián la rebota de primera para De Paul. Cincuenta y cuatro segundos, cincuenta y cinco: los brasileños ahora tienen que correr hacia adelante. De Paul sabe que acaso tendrá un breve hueco —y medio segundo— para patear. Arma el derechazo. El próximo 11 de octubre se cumplirán siete años de su primer partido con la Selección. Jugó por afuera, de wing por la izquierda, en un 4-0 a Irak. Le dieron la camiseta número 27 y lo sacaron en el entretiempo: Eduardo Salvio entró por él. Scaloni se lo había marcado por primera vez a Jorge Sampaoli cuando era su quinto o sexto ayudante, en enero de 2018. De Paul era el enganche de un Udinese que esa temporada se salvaría del descenso por cuatro puntos. Ya entrenador, Scaloni entendió algo, y se lo dijo a Aimar. Paredes tenía un gran pase pero no recorrido, galopes, sudor. De Paul podía hacer, entonces, lo que a Paredes no le salía. Un animal de dos cabezas. El Minotauro de la Selección. Recién diez meses después de esa charla los pusieron a los dos, de entrada, en un mediocampo. La Argentina de Scaloni ganó su primer partido oficial, el 23 de junio de 2019, por la Copa América —y si no, nos íbamos todos a casa: tras una derrota y un empate, cerró la fase de grupos con un 2-0 a Qatar.

“Hay un poco de prejuicio cuando se dice: ‘Ha cambiado el fútbol, el potrero no está más’ —se planta el entrenador en Universo Valdano—. Es un tema que hablamos mucho con Aimar. El niño ya no está más en el potrero, sino que se va a entrenar a su club, o a la Selección. El entrenador, entonces, pasa a ser el potrero. Y si yo estoy continuamente diciéndole ‘pasá la pelota a dos toques’ le estoy sacando la inventiva, que es lo mejor que tiene el futbolista argentino. Si antes, acá, lo que más salían eran enganches; ahora te sacás dos, tres jugadores de encima y te dicen ‘pasala’. ¿Cómo ‘pasala’? ¿Me limpié a dos, puedo hacer el gol y le voy a dar el pase a mi compañero de al lado? Bueno: ése es el que después va a marcar la diferencia. El fútbol no es obligar a los chicos a jugar a dos toques. Nuestra cultura futbolística es la picardía, sacarse jugadores de encima, tirar caños, buscar una pared”.

***

En este caso, la pared es entre todos. De Paul entiende que la picardía no será patear (porque ya lo tiene a Joelinton encima) ni tampoco gambetear, sino —ya no es un chico: potrero, ahora, es pensar— estirar un poquitito más a Brasil. Estirarlo hasta el hartazgo, la tortura. Minuto 11, segundo 56. De Paul acaba de dar, hacia afuera, el pase número 33. A su derecha hay una autopista vacía. Por ella aparece el único futbolista argentino que no había tocado la pelota en toda la jugada. Otamendi la había controlado a los 10.27. Van 11 minutos y 58 segundos. No se puede hacer más lento. Nahuel Molina Lucero se mete en el área y va a tocar la pelota por primera y única vez.

***

“El equipo de fútbol que consigue evitar el pensamiento individual es el que prevalece. Hay una pelota y 22 tipos: cada uno la toca tres minutos sobre 90. Es decir que se juega, en promedio, 87 minutos sin la pelota. Entonces, si vos conseguís moverte para que el gol lo haga un compañero, sos un genio”, piensa Aimar en el suplemento Enganche, de Página 12, el 22 de julio de 2017. Siete días después de esa publicación, Molina Lucero jugaría su penúltimo partido en Boca, el club del que salió: un amistoso en Ciudad del Este contra Nacional de Montevideo (Copa de Campeones del Río de la Plata) que terminó 1-1 y ganó Boca por penales. Guillermo Sara, arquero del equipo que dirigió Guillermo Barros Schelotto, atajó dos.

“Todos los chicos tienen buen pie. Todos. Y además —se suma Scaloni— están los que, sin tocar la pelota, igual preocupan al rival. Eso es clave. Contra Holanda, por ejemplo, sabíamos que Molina podía hacer daño allá. Entonces ¿qué hicimos? La entreteníamos acá”.

***

Es el minuto 11.58 y Molina abre el pie para dar el pase 34. Seguramente no, pero acaso sí, se le cruce por la cabeza lo que le pasó la última vez que se la dieron, un minuto y 57 segundos atrás. Fue terrible, horroroso, sencillo: habría que chequear si las agencias de datos contabilizan eso como un toque de balón. De Paul recibió por la derecha y lo fue a apretar Matheus Cunha. Como la pelota venía picando, aprovechó para hacerlo pasar de largo y se la dio de sombrerito, de primera, a su ex compañero en el Atlético de Madrid. Minuto 10 con un segundo: hace una vida. Molina quiere pararla y ponerse de frente, girar, todo a la vez: la pelota se le va por abajo del botín. El director de la transmisión televisiva entiende la gravedad de lo que acaba de pasar y le hace un plano medio al jugador. Mientras vuelve, ya preparado para la marca, Molina junta las palmas, las agita. Todavía no hay subtítulos mentales en las transmisiones pero Molina se está diciendo: “No me puede pasar eso”. Se mancilla: “Qué burro que soy”. Es lateral para Brasil.

***

“La idea, nuestra idea, es jugar a la pelota. Algunos dicen ‘La Nuestra’ —parece sonrojarse Scaloni, pensar en voz alta, en una nota con AFA Estudio—. No sé cómo decirlo. ¿Jugar al fútbol? Bueno, eso. Jugar al fútbol”.

***

Así que Nahuel Molina Lucero ahora pone fuerte el pie, afirma el pase. Es el número 34, el último de todos. Con él pasarán de largo cinco jugadores de Brasil. Hay uno que, en el camino, llega a rascar la pelota, la levanta. Enzo Fernández entra volando por el segundo palo. A los 12 años su papá le consiguió un gimnasio para que se entrenara solo, en doble turno. A Enzo le decían El Gordo y lo que él quería era no parar de correr nunca, su fútbol —soñaba— consistía en estar en todos lados, volar, más que volar: flotar. Y Enzo flota. Hace 29 segundos entretenía la pelota en la puerta del área argentina y ahora la empuja en el área chica de Brasil. Pasaron un minuto, 37 segundos y 34 pases desde que la reventó Marquinhos. Es el gol colectivo más maravilloso de la historia de la Selección. Una reinterpretación del Gol de Diego a los Ingleses, aumentado, hecho por todos. Y pasó este año. En un 4-1 a Brasil.

Scaloni ni lo celebra. Tampoco se detendrá en él durante la conferencia. En un siglo en el que a los equipos se los trata como la filmografía de un director —el Boca de Bianchi, el River de Gallardo, el Barcelona de Guardiola, el Liverpool de Klopp—, lo único que le sale es desaparecer. Menottismo, bilardismo, bielsismo, guardiolismo: ¿existe el scalonismo, podrá existir? Si scalonismo es poner a todos los habilidosos inteligentes juntos —ganar por afano, en el fútbol de la calle, un pan y queso imperial— y que se junten a gambetear y tocar cortito —porque en la calle, las veredas, el empedrado, los pases largos no van—, entonces sí. Luego, acaso no haya scalonismo sin Scaloneta. Ése es el primer movimiento. Un grupo, cracks que se mandan corazoncitos en Instagram, gente que se quiere. El micro descapotable, los pibes arriba: muchos pases cortitos y una botella cortada de Fernet.

La entrada Jugar a la pelota se publicó primero en Revista Anfibia.