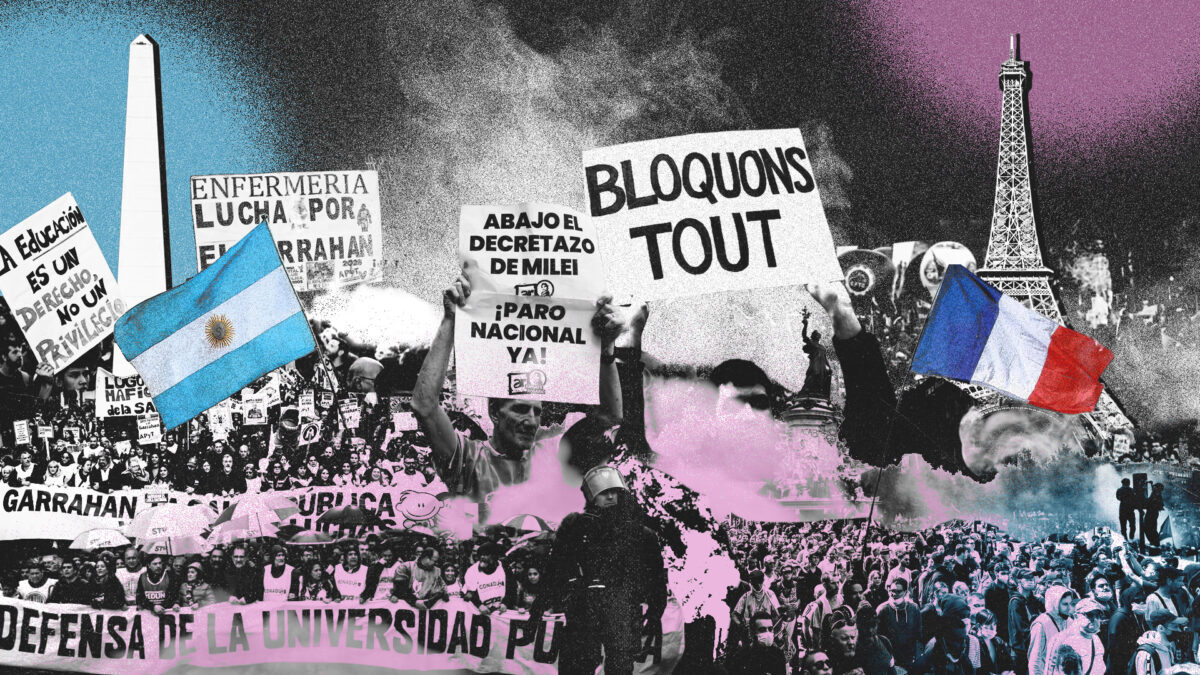

Francia no quiere ser Argentina

A veces, las miradas comparativas son necesarias: más allá del peso de las tradiciones que forjan instituciones únicas, en algo se parece, hoy, Argentina y Francia. Las políticas económicas de sus gobiernos apuntan de una manera obsesiva a la austeridad fiscal. Recortan de manera brutal las áreas que protegen la dignidad de sus habitantes: salud, educación, el bienestar material.

Ya lo escribió Mark Blyth en Austerity: The History of a Dangerous Idea: las políticas de ajuste fiscal logran que la austeridad opere como una pantalla que oculta un propósito estratégico: el traspaso masivo de recursos desde las arcas públicas hacia el ámbito privado. En Francia, por ejemplo, los datos sobre la evolución del destino de la renta nacional en forma de ayudas públicas son elocuentes. Si hace más de diez años los hogares eran el principal destino de esas transferencias, en los años que siguieron el cambio fue tan radical que hoy son las empresas las principales beneficiarias de esas partidas.

La literatura especializada las llama «Trinidad de la austeridad», así sintetizan el proyecto que consiste en transferir continuamente recursos del mundo del trabajo a los dueños de capital. Esta “Trinidad de la austeridad” depende de tres elementos interconectados:

La Austeridad Fiscal, que implica recortes en el gasto social (salud, educación principalmente) y reformas fiscales regresivas, favoreciendo al 1% que se beneficia de las ganancias del capital.

La Austeridad Monetaria, que sube las tasas de interés, lo que perjudica a familias endeudadas, ralentiza la economía y socava el poder de negociación de los trabajadores, aumentando la pauperización y el desempleo.

La Austeridad Industrial, que se manifiesta en la intervención estatal en el mercado laboral mediante la desregulación y el desmantelamiento de derechos laborales y sindicales.

Juntas, estas políticas buscan asegurar la subordinación de los trabajadores y el dominio incuestionable del orden del capital, “la casta”.

En Argentina, Milei ha enmarcado el plan de austeridad económico como la senda inevitable que el país debe afrontar tras dos décadas de “excesos fiscales”. Milei consiguió articular una coalición transversal que respaldó un ajuste sin precedentes: de la derecha clásica a los trabajadores informales. La clave del éxito momentáneo del programa residía en las consecuencias distributivas de la inflación permanente. Esto hizo que el movimiento peronista, que durante décadas ejerció una hegemonía sobre los estratos más bajos de la población, viera erosionar su base electoral. Sin embargo, los que destinan la totalidad de sus ingresos al consumo inmediato -muchos de esos trabajadores informales votantes de Milei- fueron los más castigados por la pérdida constante de su poder adquisitivo. El segmento más marginal de la sociedad quedó en gran medida excluido de estos salvavidas. Mientras tanto, la coalición peronista logró mantener el soporte electoral de los trabajadores públicos, y las clases profesionales encontraron su propio resguardo en la dolarización de sus ahorros.

Desde este punto de vista, el escenario argentino se parece, aun en términos más extremos, al contexto europeo, por la frustración creciente de los estratos más pobres de la población (una especie de mayoría invisible). Una parte de ella se alejó de los partidos tradicionales de la izquierda en Europa o del peronismo en Argentina.

Frente a este panorama, Milei irrumpió en la política argentina con una propuesta radical forjada en las ideas neoliberales aplicadas en Europa después de la crisis de 2008: desmantelar el aparato estatal, eliminar a los intermediarios económicos y desregular los mercados mediante un shock de austeridad. El camino fue presentado como la única vía para “aplastar” la inflación y, crucialmente, para anular la resistencia del peronismo. En este relato, el sufrimiento “de los grupos privilegiados” para los regulacionistas del Estado se transforma en una ganancia simbólica para el ciudadano común, similar a los discursos que en Europa enfrentan a la “gente común” contra las “élites”. En realidad, la ganancia es la de las grandes élites financieras y exportadoras del país. Nada de nuevo sobre el frente occidental.

Del otro lado del Atlántico, en pleno agosto, cuando Francia se sumergía en el letargo de las vacaciones, el ex primer ministro François Bayrou lanzaba un mensaje que resonó con fuerza: “Todos los responsables políticos se van de vacaciones, algo muy merecido, pero esto es algo que yo no haré”.

Con esa declaración de intenciones, casi un juramento de austeridad, estrenó su canal de YouTube, FB Direct. Un formato inédito para él, que prometía ser un puente directo, sin filtros ni puesta en escena, con los ciudadanos. El verdadero objetivo, sin embargo, era defender el impopular paquete de recortes presupuestarios presentado un mes antes, un amargo remedio para la economía francesa.

La ley de presupuestos para 2026, con un ajuste sin precedentes de 44.000 millones de euros, no se limita a congelar el gasto. Sus medidas más polémicas sacuden la vida cotidiana: la supresión de dos días festivos y el recorte de 3.000 puestos de empleo público. El propio Bayrou lo definió como “un año en blanco”, un sacrificio necesario para reconducir la abultada deuda y el déficit que ahogan al país.

Las cifras en Francia son abrumadoras: una deuda que alcanza los 3,3 billones de euros y un déficit del 5,4% del PIB, muy por encima del objetivo del 3% marcado por la Unión Europea para 2029. Bayrou insistía en que esta montaña de deuda no representaba una amenaza futura, sino un peligro inmediato. Un presente que exige, según su narrativa, a renuncias colectivas y a una vigilancia constante, incluso en los días de descanso.

La llegada de Sébastien Lecornu como sucesor de François Bayrou no alteró el rumbo político, sino que profundizó las mismas medidas que ya habían generado descontento a tal punto que fue eyectado en tres semanas, profundizando una crisis imprevisible. Esto desencadenó una movilización larga de la sociedad francesa, articulada desde las bases bajo la consigna “bloqueamos a todos”. El movimiento, de carácter asambleario y popular, logró converger con sindicatos, colectivos juveniles pro Palestina y movimientos anti-ajuste que rechazan el impacto social de las políticas migratorias.

En este contexto, surgido directamente desde la base, lo que hoy algunos llamarían desde la red, se ha alzado un movimiento de protesta difícil de clasificar con las categorías clásicas. Es interesante constatar cómo Francia ha sido atravesada en los últimos años por movimientos sociales opuestos a las élites económicas y políticas del país. El caso de “bloqueamos a todos” es solo el más reciente en orden de tiempo y sucede a otros movimientos populares, desde Nuit Debout hasta los chalecos amarillos.

El rugido de las asambleas obreras se apaga en la Francia del siglo XXI. Los sindicatos, antaño columna vertebral de la lucha laboral, navegan por un declive inexorable. La desindustrialización y un mercado laboral fracturado por la precariedad y el trabajo autónomo han mermado sus bases. La reforma de los órganos de representación del personal (CSE) diluyó su influencia, en un contexto donde las relaciones laborales se individualizan. Sus estrategias, percibidas como ancladas en el pasado, ya no resuenan en los nuevos talleres de la economía, alejándolos de los trabajadores a los que dicen representar. Un eco cada vez más tenue.

El germen de la convocatoria para bloquear Francia el pasado 10 de septiembre se remonta a mayo, cuando la pequeña asociación soberanista «Les Essentiels», dirigida por Julien Marissiaux (extraño teórico de la conspiración de ultraderecha), lanzó las primeras consignas en un canal confidencial de Telegram. Su mensaje, que abogaba por la salida de la UE y la defensa de los autónomos y las raíces cristianas, no obtuvo inicialmente una respuesta significativa.

El punto de inflexión llegó en julio con el anuncio de impopulares medidas económicas del gobierno: la eliminación de dos días festivos, recortes en servicios públicos y en franquicias médicas. Este malestar social encontró un altavoz perfecto el 24 de julio, cuando un video de TikTok de «Les Essentiels» que empleaba la retórica de los confinamientos sanitarios se viralizó bajo la etiqueta #bloquonstout.

La movilización trascendió entonces a sus creadores, adquiriendo una dimensión imprevista. El canal de Telegram «Indignémonos» se convirtió en epicentro organizativo, atrayendo a miles de usuarios. En un fenómeno político inusual, el movimiento aglutinó desde agosto a figuras de la extrema derecha e izquierda, a colectivos de la crisis COVID y antiguos chalecos amarillos. Esta coalición heterogénea y desestructurada, según los servicios de inteligencia, compartía el descontento social pero divergía en sus métodos, que iban desde el boicot económico hasta la ocupación de rotondas o la demanda de un referéndum de iniciativa ciudadana.

El surgimiento de “Bloquons tout” es una respuesta al retroceso del movimiento sindical y a la emergencia de nuevas organizaciones que reclaman derechos amenazados. Sin embargo, esta nueva forma de protesta encierra una fragilidad inherente.

Frente a la acción directa y a la indignación viral en redes, el sindicato perdura como un mecanismo institucional. Su fortaleza no reside en la efervescencia momentánea, sino en la continuidad estructural para la defensa de derechos y la negociación permanente. Mientras que la bronca puede diluirse, la institución sindical garantiza que las demandas no se abandonen, ofreciendo una protección duradera que la mera viralidad no puede sustituir. Así, el movimiento evidencia un malestar, pero su desafío es superar la fugacidad.

El debate público sobre la ‘derechización’ de la política y la sociedad francesa está abierto. Si desde un punto de vista electoral y político este desplazamiento hacia la derecha parece claro, a nivel de las demandas sociales esta situación es menos evidente, como lo demuestra el interesante análisis del sociólogo francés Vincent Tiberj en su libro La droitisation de la societe francaise? Mythe et realité (literalmente, El desplazamiento a la derecha de la sociedad francesa: ¿mito o realidad?). Si bien la generación de los baby boomers ofrece un importante apoyo a las ideas conservadoras a nivel social y económico, este no parece ser el rumbo de las generaciones posteriores. El fuerte conflicto social que está emergiendo en el país podría explicarse en parte por estas diferentes orientaciones. Con una política que, desde arriba, continúa imponiendo medidas económicas y sociales conservadoras y neoliberales, mientras que la sociedad también plantea otro tipo de demandas que quedan sin respuesta.

***

El presidente Javier Milei sostiene, con su impronta impulsiva y dogmática, que no hay alternativa al ajuste económico porque heredó un Estado en quiebra, con reservas negativas y una inflación galopante. Su gobierno debe implementar un shock fiscal —reducción del Estado, corte de subsidios y despidos públicos— como una «quimioterapia» necesaria para sanar la economía.

Argumenta que, sin este dolor transitorio, la crisis empeoraría. La meta es eliminar el déficit, bajar la inflación y generar confianza para la inversión privada. Milei insiste en que es una medida de urgencia, no ideológica, ante la falta de fondos. Sus críticos, sin embargo, señalan el alto costo social y existen posturas económicas que proponen caminos alternativos.

Casi dos años después, el escenario es otro, pero el mensaje, el mismo, pulido por el tiempo y temperado en la hoguera de la realidad. Milei, ahora con saco oscuro y corbata azul, habla con tono de médico que anuncia un diagnóstico crudo pero necesario en un mensaje grabado, insistió en que “el orden fiscal y el superávit” constituyen “el único camino” hacia la prosperidad de Argentina y “la solución definitiva” a los problemas que aquejan al país: se lo vota para avanzar o la Argentina retrocede.

Antes de la seguidilla de desatinos políticos y de la derrota electoral frente a Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, marcó un punto de inflexión. El mensaje llegó a todos los hogares por cadena nacional: “Aumentar el gasto público es destructivo. Cuando un Estado gasta más de lo que gana, genera emisión, y eso produce inflación: un fenómeno monetario que reduce el poder adquisitivo”.

La contundencia de la afirmación era tan seductora como engañosa. En su simplicidad, escondía una visión reduccionista de la economía, una narrativa construida sobre un solo eje causal – la emisión monetaria –, ignorando deliberadamente la complejidad que caracteriza los procesos inflacionarios. No había lugar para la inflación de costos, impulsada por alzas en los precios internacionales o cuellos de botella productivos; tampoco para la inflación de demanda, ni mucho menos para el papel de las expectativas.

Y es ahí, en ese espacio de lo no dicho, donde la teoría se quiebra. Porque la inflación también es –sobre todo– un fenómeno social y psicológico. Cuando la gente espera que los precios sigan subiendo, actúa en consecuencia: negociando salarios, ajustando precios, protegiéndose con dólares. Se crea así un círculo que se autoalimenta, independientemente de la cantidad de dinero en circulación.

Reducir todo a la masa monetaria no es solo un error técnico: es una simplificación que ignora lecciones dolorosas de la historia económica de América Latina. La multicausalidad no es solo una vaga teoría: es un cálculo de hipótesis.

Bajo la lógica implacable de una ortodoxia que se proclama incuestionable, el gobierno de Javier Milei navega entre escándalos que empañan su relato de pureza La difusión nacional del Caso Libra –con sus acusaciones de un presunto sistema de coimas del 3% que involucraría a su hermana y mano derecha, Karina Milei– parecen chocar contra un muro de convicción inquebrantable.

Fiel a un rumbo fijado sin espacio para el pluralismo ni el pragmatismo, la administración insistió en impulsar el veto a los fondos recortados a universidades públicas y las asignaciones para personas con discapacidad, aún después del contundente rechazo en las urnas del 7 de septiembre, y luego negarles presupuesto aunque la búsqueda de dinero para solventar el descalabro económico no tuviera límites como el nuevo salvataje de la administración Trump. La decisión –analizada por La Nación como un paso más en el “pantano de la Provincia de Buenos Aires”– refleja una resistencia casi dogmática a revisar estrategias, incluso ante la evidencia política de un desgaste creciente.

Frente a esto, resurgen con ironía dos frases que interpelan directamente la terquedad en el poder: aquella que advierte que “solo las bestias no cambian de opinión”, y la sentencia atribuida a Francis Bacon: “Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, un idiota; quien no osa pensar, un cobarde”.

Ambas funcionan como espejos incómodos para un discurso que –atrapado en su propio enjambre de certezas– parece haber opacado su capacidad para escuchar, rectificar o, simplemente, pensar. La lengua áspera y confrontativa que lo llevó al poder ahora se enreda en sus propias contradicciones, mientras la sociedad espera señales de que la rigidez no haya eclipsado por completo la razón.

***

En Argentina y en Francia resuena el mismo discurso: la promesa de un futuro próspero a cambio de un presente austero, como lo han demostrado los autores en sus investigaciones en la red INCASI financiada por la Unión Europea. Se presenta como un sacrificio necesario, un camino doloroso pero único hacia la redención económica. Sin embargo, el precio de esta apuesta recae una vez más sobre los mismos de siempre: los históricamente olvidados, aquellos condenados a nadar contra la corriente de un sistema que exige cada vez más formación para no quedar atrapados en la exclusión. Para ellos, el “santuario del progreso” parece llamado San Jamás –un lugar del que solo se oye hablar, pero al que nunca se llega–. La promesa se convierte así en un espejismo que perpetúa la brecha que dice querer cerrar.

La entrada Francia no quiere ser Argentina se publicó primero en Revista Anfibia.